江南大学理学院光学工程专业

一、专业简介

江南大学(原无锡轻工大学)是教育部直属国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。江南大学理学院光电信息科学与工程系始建于1998年,光电信息科学与工程专业2001年经教育部批准正式成立。2006年被批准建立光学工程(一级学科)硕士点。经过多年建设,本学科形成了较高水平的师资队伍、比较完善的教学管体系、先进的课程体系和人才培养模式,光电信息科学与工程专业是江南大学重点建设的学科,是学校的品牌、特色专业。经过多年的努力,在光谱技术、光电器件与光伏技术、光通信技术等领域取得了一批具有国际、国内先进水平的科研成果,培养了一批专门人才。

目前本专业共有教师28名(其中教授6名、副教授16名、讲师1名、实验师3名)。光电信息科学与工程专业拥有实验室面积约为4500平方米,实验设备总值近千万元。

光电信息科学与工程系开展国际、国内的广泛合作。与无锡尚德太阳能电力有限公司、天凝能源科技有限公司、威孚公司、美国AOC武汉分公司、苏州京东方有限公司、北京朗波尔有限公司、苏州光环科技有限公司、镇江彤明集团有限公司、无锡实益达有限公司等企业有着良好的合作,并建立了科技产业联合实验室和学生实习基地,取得丰硕成果。与美国耶鲁大学、加州大学戴维斯分校、日本东京大学、早稻田大学、千叶工业大学,奥地利林茨大学,澳大利亚新南威尔士大学、新加坡南洋理工大学、英国莱斯特大学、纽卡斯尔大学等建立合作关系,开展教师及学生的科研、学习交流。

二、师资力量

光电信息科学与工程专业现有一支年龄结构合理、学历层次高、专业研究方向明确的高水平教师队伍。

主要专业教师情况:

| |

姓名

|

出生年

|

学历/学位

|

职称/职务

|

专业及研究方向

|

1

|

陈国庆

|

1964

|

博士

|

教授/硕导/院长

|

光学工程/光谱检测技术、光电器件与设计

|

2

|

高淑梅

|

1961

|

博士

|

教授/硕导/实验中心主任

|

光学工程/光谱检测技术、光学成像与设计和光学材料等

|

3

|

钱维莹

|

1971

|

硕士

|

副教授/系书记

|

光学工程/照明光学与设计、LED灯具设计等

|

4

|

李果华

|

1954

|

博士

|

教授/硕导

|

无机(Si、Ⅲ-Ⅴ族化合物)、有机半导体光电器件(太阳能电池和LED)及光纤传感器

|

5

|

张逸新

|

1956

|

博士

|

教授/博导

|

光学工程/空间量子光通信、太阳能光学系统和印刷质量控制数学建模等

|

6

|

刘诚

|

1971

|

博士

|

教授/硕导

|

光学工程/光学显微相干成像技术、光学检测与设计等

|

7

|

桑田

|

1978

|

博士

|

教授/硕导/系主任

|

光学工程/导波光学、衍射光学以及微纳光学

|

8

|

朱益清

|

1963

|

硕士

|

副教授/硕导

|

光学/光纤通信器件、激光应用

|

9

|

张向阳

|

1975

|

博士

|

副教授/硕导

|

光学/光纤通信器件

|

10

|

王晓

|

1962

|

本科

|

副教授

|

光学工程/光电控制与电路设计、照明灯具设计与制作、逆变电源器件等

|

11

|

孔艳

|

1979

|

博士

|

讲师

|

光学工程/光学设计、光子晶体材料和光电检测与控制等

|

12

|

何跃娟

|

1971

|

博士

|

副教授

|

光学工程/激光与物质相互作用、激光损伤

|

13

|

苏宙平

|

1978

|

博士

|

副教授/硕导

|

光学工程/成像系统设计,LED二次光学设计、激光技术

|

14

|

史海峰

|

1980

|

博士

|

副教授/硕导

|

物理学/光催化材料及其应用

|

15

|

卞宝安

|

1979

|

博士

|

副教授/硕导

|

凝聚态物理/ 纳米光电器件与材料

|

16

|

王继成

|

1980

|

博士

|

副教授/硕导

|

光学工程/表面等离子体亚波长光子学器件、量子光学及量子信息、光通信及器件等

|

17

|

王跃科

|

1982

|

博士

|

副教授/硕导

|

光学工程/表面等离子体物理及亚波长光学、微纳器件、转换光学

|

18

|

朱华新

|

1983

|

博士

|

副教授

|

光学工程/光学薄膜与功能电磁薄膜的设计、制备等

|

19

|

胡征达

|

1986

|

博士

|

副教授/硕导

|

光学工程/量子信息及量子光学

|

20

|

胡炼

|

1982

|

博士

|

校聘副教授

|

光学工程/光电半导体材料与器件

|

21

|

杨国锋

|

1985

|

博士

|

校聘副教授

|

光学工程/半导体光电材料和器件

|

22

|

阙立志

|

1974

|

硕士

|

实验师

|

光学工程/光学信息处理、光学检测与照明设计

|

23

|

朱焯炜

|

1981

|

硕士

|

实验师

|

物理教育/专业实验管理、原子力显微镜测量技术

|

24

|

张秀梅

|

1983

|

硕士

|

实验师

|

光学工程/二维材料

|

25

|

王本新

|

1987

|

博士

|

副教授

|

光学工程/微纳人工复合吸波结构的设计与研究

|

26

|

王绶玙

|

1987

|

博士

|

校聘副教授

|

光学工程/纳米生物医学光子学以及单分子技术

|

三、硬件设施

主要设备有:

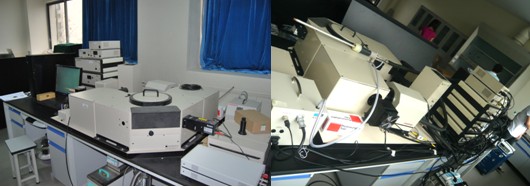

1.性能优异的FLSP920多功能光谱测试系统

FLSP920系统是当前世界上最灵敏的多功能光谱实验检测系统,可自动检测三维稳态荧光和磷光光谱、荧光和磷光寿命(100ps-100s以上),信噪比>6000,精度可达到0.05nm;可自动检测同步荧光光谱、偏振荧光和磷光光谱、多样品吸收光谱、拉曼光谱;测量的光谱范围在200nm-1700nm,可变温度范围为10K-375K;可测液体、固体样品。

2.配有ICCD(动态时间分辨光谱探测器)的多功能光谱测量系统

3.性能良好的扫描探针显微镜(SPM)

扫描探针显微镜(Scanning Probe Microscope,SPM)是扫描隧道显微镜及在扫描隧道显微镜的基础上发展起来的各种新型探针显微镜(原子力显微镜AFM,激光力显微镜LFM,磁力显微镜MFM等等)的统称,是国际上近年发展起来的表面分析仪器,是综合运用光电子技术、激光技术、微弱信号检测技术、精密机械设计和加工、自动控制技术、数字信号处理技术、应用光学技术、计算机高速采集和控制及高分辨图形处理技术等现代科技成果的光、机、电一体化的高科技产品。

扫描探针显微镜以其分辨率极高(原子级分辨率)、实时、实空间、原位成像,对样品无特殊要求(不受其导电性、干燥度、形状、硬度、纯度等限制)、可在大气、常温环境甚至是溶液中成像、同时具备纳米操纵及加工功能、系统及配套相对简单、廉价等优点,广泛应用于纳米科技、材料科学、物理、化学和生命科学等领域。

4.手动LED封装系统

当前LED的自动化生产已经达到比较成熟的地步,但LED封装仍然有许多发展的潜力。目前制约LED封装产业发展的原因,从技术上来说主要包括三个方面:一是关键的封装材料,如固晶材料、硅胶、环氧树脂、荧光粉等性能有待提高;二是大功率LED封装技术的散热问题尚未完全解决;三是针对不同应用场合封装结构的创新不足。因此,光信息科学与技术系购置的手动LED封装系统将充分用于LED封装改善的研究。

5.真空镀膜机

蒸发镀膜一般是加热靶材使表面组分以原子团或离子形式被蒸发出来,并且沉降在基片表面,通过成膜过程(散点-岛状结构-迷走结构-层状生长)形成薄膜。

6.Spin-coater甩胶机系列

主要用于溶胶凝胶(sol-gel)实验中的薄膜制备。适用于半导体、硅片、晶片、基片、导电玻璃及制版等表面涂覆工艺。

7.各种灯具的光度分布检测仪

用于测量各种LED以及灯具的光强分布与发射光光谱特点。

8.EMS61000-5A智能型雷击浪涌发生器

9.太阳能模拟器和真空干燥箱

10.光纤光谱仪

11.各种激光器:包括Nd:YAG脉冲激光器、半导体激光器、氩离子激光器等

另外,还有多功能光纤分(合)束制造系统、激光打标机、数字光束分析仪、台式高速离心机、紫外固化机等。

四,主要成果

获省部级以上项目10余项、国际合作项目6项,国内外学术刊物上发表论文500余篇,其中多数被SCI、EI、ISTP收录。科研经费逾一千万元。

光信息科学与技术专业除了教学科研以外,也积极参与社会创新,取得了一系列的成果。如:紧凑型高效节能荧光灯,曾获第三届全国发明展金牌大奖和省优秀新产品奖,上海市科技进步二等奖。国家教委科技进步一等奖和国家科技进步(推广类)三等奖;微波硫灯,

基本达到国际同类产品先进水平,曾获得第十二届全国发明展览会银牌奖;紧凑型荧光灯用保护膜技术,曾获上海市创造发明选拔赛一等奖;高品质紧凑型荧光灯管生产工艺技术,曾获教育部科技进步一等奖。

目前光学工程学科的主要研究方向:

1、光通信与光信息

从事经典与量子光束在随机介质中的传输与成像规律、光孤子通信技术和光信息防伪技术的研究。

(1)经典与量子光束在随机介质中的传输研究:主要是在经典光波大气闪烁统计分布,图像抖动、反射回波湍流效应、影响光波传输的大气湍流特征和能量传递规律的多标度分形分析和湍流动力学系统理论、单光子轨道角动量起伏、光波传输湍流畸变自适应补偿中的相位间歇性和光波大气传输超经典分辨极限成像理论方面进行理论研究。

(2)光孤子通信技术的研究:主要在双折射光纤中孤子的传输特性、高阶色散对孤子脉冲传输的影响等方面进行系统细致的研究,为光孤子通信系统的设计提供数据,为新型光纤的产生提供帮助;对双折射色散管理系统脉冲的传输特性进行研究;在光通信无源器件的研究及开发方面进行研究。

(2)激光防伪技术及应用的研究:主要研究激光防伪技术及其在现代数字防伪印刷中的应用。

2、光电器件与系统

进行太阳能光伏、绿色照明、光纤及其应用的理论研究和应用开发。

(1)太阳电池等光电二极管的研究:主要是无机半导体太阳电池、有机太阳电池和化合物半导体太阳电池等低成本高效太阳电池及应用系统的研究。

(2)LED及应用研究:主要是新型(有机、超级)发光二极管的理论和技术、LED 照明系统、特种光源技术等的研究和开发。

(3)光纤及其应用研究:主要是光纤通讯、光纤传感技术及应用和光纤激光器的研究。

3、微纳光电材料

应用量子理论、计算物理技术和相关软件,研究新型光电子纳米材料的理论和应用基础。

(1)纳米器件中电子和光子传输和信息转换机理的理论和实验研究:主要通过建模计算从理论上揭示器件耦合连接、偶合界面上的Hopping传导、光电子的Ballistic transport、Coloumb 阻塞、表面效应和能级量子化等对光子和电子传感和传输的影响和特性。

(2)功能光电子纳米材料的研究:主要研究新型光电子纳米材料的基本特性,为光信息技术中纳米光电子器件的开发和应用奠定理论基础。

4、先进光谱技术及其应用

荧光光谱技术(常规、三维、导数、时间分辨、空间分辨、偏振等)、吸收光谱和拉曼光谱的基础理论、关键技术和应用系统研究。

(1)光谱理论和技术:主要研究有机分子的光谱理论和检测技术。

(2)光谱技术在食品安全领域的应用研究:主要研究光谱技术在食品添加剂检测、酒类食品的检测、水质检测和农药检测等与食品安全相关领域的应用技术与系统。

(3)生物光谱诊断机理和技术研究:主要研究人体的血液等体液的光谱分析及其在疾病诊断中的应用。

五,校企合作

1.共建研究中心或分中心,建立研究生工作站

借助理学院专业教师和研究生培养的人才优势,以企业广阔的应用市场和技术支持为基础,双方合作申请建立国家、省、市级工程研究中心,凝聚科研实力,开展目标明确、更加高效的科研开发。实现校企联合,促进科研成果快速产业化,符合国家“十二五”规划发展目标,有利于学校的学科发展,更有利于企业不断的技术创新需要。企业可以根据生产中存在的问题或市场需求,提出研究课题,双方合作开展研究。

2.共同开展科研立项

分两种情况:

一是以工程研究中心为依托,合作申报省、国家级科研、产业项目,更容易获得国家或省市大额经费的支持。

二是根据企业的需要开展的科研立项,由企业出资完成科研工作,即设立横向课题。这种方式针对性更强,更有效,研究成果也完全归企业所有。

3.联合培养研究生

有资历的公司技术人员可以申请我们光学工程硕士导师,获批后可以正常指导全日制研究生(学术型和专业型硕士),每位企业研究生导师需配一位校内导师辅助指导。校内和公司的硕士导师指导的研究生都可以根据公司实际需要确立研究课题,在公司、学校或联合工程中心开展毕业论文工作。为了保证生源,稳定人才队伍,公司可以采用委托培养方式。即与学校和学生签订委托培养合同,保证研究生毕业后的留在公司工作。

专业硕士的培养可以根据公司要求做相应的毕业论文,专业硕士经半年课程学习后,就到公司从事研究工作,在公司完成毕业论文。公司需有一位工程技术员参与辅助指导。

在职工程硕士研究生培养机制灵活、培养方式多种,如果公司能组织足够的员工参加,可以单独开班的。这部分研究生都是公司的技术骨干,有一定的工作经验,也比较了解工作中存在的急需解决的问题,他们在完成毕业论文的过程中,会对工作更投入,有利于公司的发展,是联合培养的最有效的方式。

附:课程设置及学分要求

类别 |

课程 编号 |

课程名称 |

总学时 |

学分 |

开课时间 |

备注 |

秋 |

春 |

公共课 |

130001 |

英语 |

72 |

3 |

√ |

|

必选 |

200007 |

专业英语 |

|

1 |

|

|

100201 |

自然辩证法 |

54 |

2 |

√ |

|

100202 |

科学社会主义理论与实践 |

30 |

1 |

√ |

|

学位课 |

|

高等光学 |

36 |

2 |

√ |

|

选5门 |

|

量子电子学 |

36 |

2 |

√ |

|

|

半导体器件物理原理 |

36 |

2 |

√ |

|

|

随机过程 |

36 |

2 |

√ |

|

|

生物物理学 |

36 |

2 |

√ |

|

|

光纤通信原理 |

36 |

2 |

√ |

|

选修课 |

|

光子学 |

36 |

2 |

√ |

|

选5门 |

|

激光与生物组织的相互作用 |

36 |

2 |

√ |

|

|

光电测试技术 |

36 |

2 |

√ |

|

|

辐射度学和光度学 |

36 |

2 |

√ |

|

|

金属有机化合物的应用及合成 |

32 |

2 |

√ |

|

|

纳米材料 |

36 |

2 |

√ |

|

|

计算物理 |

36 |

2 |

√ |

|

|

太阳能光伏器件与组件 |

36 |

2 |

√ |

|

|

200002 |

学术报告 |

|

2 |

√ |

|

|

200001 |

教学实践 |

|

1 |

√ |

|

要求: 公共课:7学分、学位课:10学分、选修课:8~10学分,三类合计:³ 25个学分 |